写字楼办公如何结合心理疏导空间关注员工情绪健康

更新日期:

在现代职场环境中,员工的心理健康已成为企业不可忽视的重要议题。随着工作节奏加快,压力源增多,如何在办公场景中为员工提供情绪支持,成为提升团队效能的关键。以融众国际为代表的现代化写字楼,正尝试通过空间设计创新,将心理疏导功能融入日常办公场景,为职场人打造更具人文关怀的工作环境。

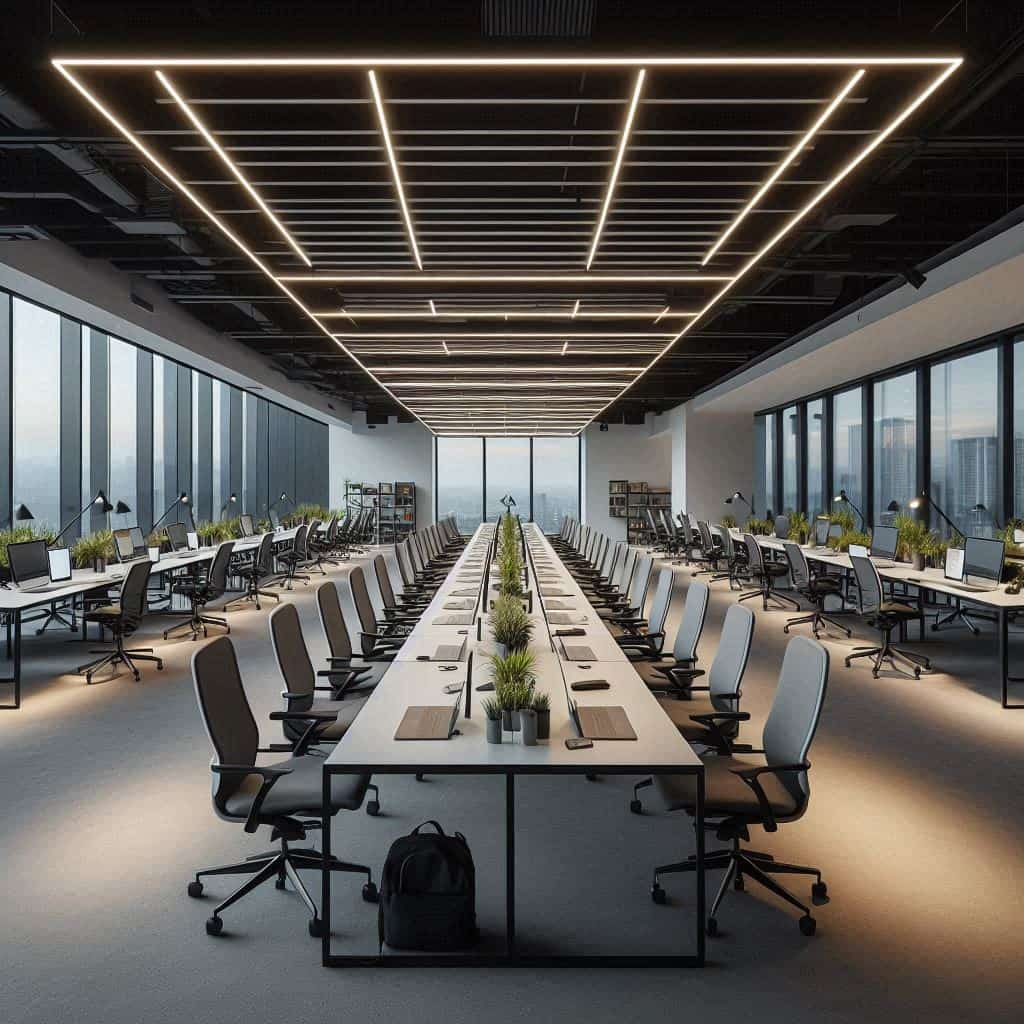

传统办公空间往往注重效率而忽视情绪需求,开放式工位虽促进协作,却也容易引发注意力分散和社交压力。针对这一问题,前瞻性的办公设计开始划分“情绪缓冲带”——在楼层中设置静谧的冥想角、绿植环绕的减压舱,或配备专业隔音材料的私密谈话室。这些区域无需占用大面积,却能通过柔和的灯光、自然材质和舒缓色调,帮助员工快速切换心理状态。

更具突破性的实践是将心理咨询服务前置化。部分企业选择与专业机构合作,在办公场所内设置常驻心理顾问,以“非诊疗”形式提供日常疏导。例如每周固定时段的压力管理工作坊,或通过匿名预约系统开展一对一倾听服务。这种模式既保护员工隐私,又能将心理干预转化为像健身课程一样的常规福利。

技术手段的引入进一步拓展了可能性。智能情绪监测系统通过分析员工在公共区域的微表情和体态,匿名生成整体压力指数报告,帮助管理者优化工作安排。部分会议室还配备了生物反馈设备,在脑波监测指导下进行短时冥想训练,帮助团队在高强度会议后快速恢复专注力。

空间功能的复合化设计同样重要。茶水间不再仅是冲泡饮料的角落,而是通过圆形交流岛台促进非正式沟通;楼梯间改造为艺术展示区,定期更换员工创作的心理主题插画;甚至电梯轿厢内播放的也不再是广告,而是三分钟正念呼吸引导。这些细节累计形成的心理暗示,能有效降低职场环境的压迫感。

企业文化的配套转型同样关键。当管理层率先公开讨论压力管理经验,当KPI考核中包含心理适应力评估,当午休时段真正成为不受打扰的“数字戒断时间”,空间设计才能发挥最大效用。某科技公司实施的“蓝色小时”制度——每天下午四点的集体放松时段,配合专属音疗空间的开放,使员工离职率显著下降。

这种新型办公理念的效益已得到数据验证。相关调研显示,配备心理疏导空间的企业,员工创造力输出提升27%,跨部门协作意愿增强41%。更重要的是,当员工感受到企业对身心健康的重视,其组织忠诚度会产生质的飞跃,这种无形资产远比硬件投入更具长期价值。

未来办公空间的进化方向已然清晰:它不应只是劳动容器,更要成为滋养心理能量的生态系统。从物理环境到管理机制的多维度创新,正在重新定义职场人文关怀的标准,也为企业可持续发展提供了新的战略支点。